和氏璧的來歷和去向

|

童三軍先生 香港知名的謎語專家,有 "謎語大王" 稱号,曾於許多不同的場合主持燈謎大會,如:<華員會就職典禮>、<辛亥革命百週年紀念>、<文娛會春茗>、<蓬瀛仙館春節聯歡>、<第一屆孔子學會成立典禮>、<少年警訊新春團拜>、<孔教學院敬老賀新春>等等活動等。童先生也是一位業餘作家,作品有包括: 包公奇案系列之《紫玉盃》 和《神農教》,此兩部中篇小說是特意借包公奇案介紹指紋破案的作品。其他作品尚有《軍裝警員瘦骨仙的艷遇》,短篇小說:《千禧年警察故事》。童先生對文化歷史有相當修養,今趟為本會撰寫生活達人的文化歷史專欄,以其生動文筆,獨特的見解,肯定會為我們帶來無限的樂趣,是值得我們去欣賞的。 |

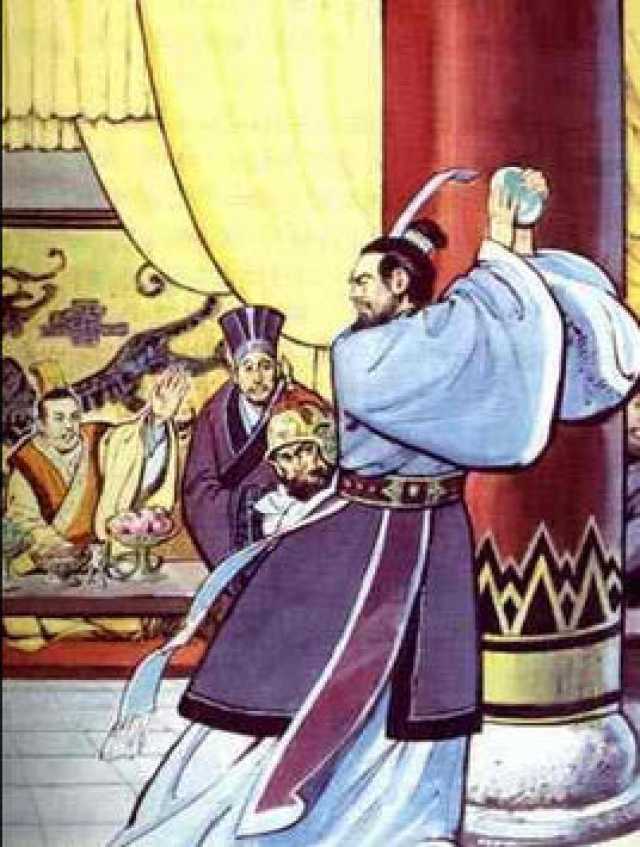

卞和三獻美玉

卞和獻寶是一個非常淒慘的故事,最早記錄和氏璧的文獻,是《韓非子和氏篇》,謂春秋時期,楚國有卞和氏,在山中得到一塊璞玉(天然玉料,未經鋸割的原石),並把它獻給楚厲王。厲王叫玉器専家來鑑定,玉器専家說:「這是石,不是玉。」厲王認為卞和說謊,即以欺君之罪,削去他的左足。直至厲王死後,武王即位,卞和再次把璞玉上獻給武王。武王又叫玉器専家鑑定,玉器専家再一次說:「這是石,不是玉。」武王又以為卞和說謊,又以欺君之罪,削去他的右足。如是者過了幾十年,武王死,其子文王繼位。

卞和於是抱著他的璞玉在山下,哭了三日三夜,眼淚也哭乾了,連血水也哭出來。幸好楚文王乃是一代明君,聽到這件事,便派使者去問卞和:

「天下有無數被削去雙腿的人,你為何哭得那麼淒涼?」

卞和答:

「我不是因削足而傷心。我傷心寶玉被說成是石頭,忠貞的人被說成是騙子。這才是我傷心的原因。」

文王命玉器専家鋸割卞和的璞玉,果然是一塊潔白無瑕、光潤晶瑩的稀世奇寶,卻被人誤當石頭,實在太可惜了!由於是卞和所獻,文王為寶玉命名為「和氏璧」,以紀念卞和的一片忠心。

後人遂用「楚玉、荊玉、卞玉、卞寶」等,泛指美玉或玉,用以稱譽人的才德之美,形容物的質地純真; 至於《卞和三獻美玉》這個典故,也是一個勵志的故事,勸慰世人切莫因為懷才不遇而自暴自棄,要學習卞和那樣的堅持,寶玉總有面世的一天,而一個人的才藝或傑作, 也有出人頭地的日子。

《韓非子》和氏篇原文

楚人和氏得玉璞楚山中,奉而獻之厲王。厲王使玉人相之,玉人曰:「石也。」王以和為誑,而刖其左足。及厲王薨,武王即位,和又奉其璞而獻之武王。武王使玉人相之,又曰「石也。」王又以和為誑,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭於楚山之下,三日三夜,泣盡而繼之以血。王聞之,使人問其故,曰:「天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?」和曰:「吾非悲刖也。悲夫寶玉而題之以石,貞士而名之以誑,此吾所以悲也。」王乃使玉人理其璞而得寶焉,遂命曰:「和氏之璧。」

和氏璧是怎樣去到趙國?

有人問,這塊和氏璧,既然是卞和獻給楚文王的,應該是留在楚國的,那麼,這塊寶玉何解會去到趙國呢?

關於和氏璧是怎樣流落到趙國的,已成為歷史上的一個謎,曾經有幾種不同的講法,一說是和氏璧由楚國流落民間之後,因為戰國時代商人地位的崛起,經過邯鄲商賈的輾轉交易,才送到趙惠文王的手上。

據說在趙惠文王時,一個名叫繆賢的宦官,從一外人手中購買到這塊玉,經玉工鑑定後,方知正是失蹤多年的和氏璧。

另一說法:是楚國公主嫁到趙國的時候,連同和氏璧一起嫁過去的。若果是真的話,和氏璧乃是楚國公主的嫁妝,那麼這位公主,會否是趙惠文王的兒媳婦,或者是他的后妃呢?這個有待考證。無論如何,趙國是在趙惠文王時代,才偶然地得到這塊和氏璧的。

《史記》記載:

「趙惠文王時,得楚和氏璧。秦昭王聞之,使人遺趙王書,願以十五城請易璧……」

可是《史記》並沒有交代,趙惠文王是如何得到這塊和氏璧的,更未有詳細記載,由楚人卞和在荊山發現,到趙惠文王這個年代,已經四百多年了。

完璧歸趙後的去向如何?

「完璧歸趙」的故事,是發生在公元前283年,藺相如以個人的勇敢和智慧保住了和氏璧。可惜在公元前228年,秦國大軍攻佔趙國,趙幽王投降,獻出和氏璧予秦王嬴政。

當秦始皇統一中國後,把和氏璧定為傳國玉璽,令丞相李斯在玉上刻「受命於天,既壽永昌」八篆字,作為歷代正統皇帝「皇權天授、正統合法」之證憑。其方圓四寸,上紐交五龍,秦之後,歷代帝王皆以得此璽為符應,奉若神明,此乃國之重器,是真命天子的憑證。

秦始皇希望代代相傳,但沒想到秦及三世而亡。劉邦進咸陽時,子嬰獻上和氏璧交給劉邦。這塊傳國玉璽,就落在漢室宮廷裏面,東漢,西漢,皆代代相傳。

據《漢書·元後傳》記載,西漢末王莽代權,皇帝劉嬰年僅兩歲,玉璽由孝元太后掌管。王莽命安陽侯王舜逼太后交出玉璽,遭太后怒斥。太后怒中擲玉璽於地時,玉璽被摔掉一角,後以金補之,從此留下瑕痕。王莽敗後,玉璽幾經轉手,最終落到漢光武帝劉秀手裏,並傳於東漢諸帝。

傳國玉璽屢次遺失及尋回經過

東漢末,十常侍作亂,少帝倉皇出逃,來不及帶走玉璽,返宮後發現玉璽失蹤,四處搜尋,不見玉璽?

旋「十八路諸侯討董卓」,長沙太守孫堅征討董卓時,在洛陽城南甄宮井中,打撈出一宮女屍體,從她頸下錦囊中發現「傳國玉璽」。

孫堅視為吉祥之兆,於是做起了當皇帝的美夢。不料孫堅軍中有人將此事告知袁術,袁術聞之,立即扣押孫堅之妻,逼孫堅交出傳國玉璽。

《三國演義》記載了這枚傳國玉璽,由孫策將之獻給袁術的經過…… 孫策自父親孫堅戰死後,依附袁術,立下不少功勞,深受袁術的喜愛和將士的擁戴。孫策不甘寄人籬下,便交出父親的遺物傳國玉璽作抵押,向袁術借三千精兵。孫策掌握兵馬,又有先父的老將程普黃蓋等人追隨、結拜兄弟周瑜及智謀之士幫助,發兵江東,為後來建立東吳王國打好基礎。

袁術之所以肯借出三千精兵,皆因為自秦始皇得天下之後,這一塊和氏璧,被後世認為: 「得此璧即能得天下」的心理因素。

《三國演義》第十七回有以下記載:

「卻說袁術在淮南,地廣糧多,又有孫策所質玉璽,遂思僭稱帝號;大會群下議曰:「昔漢高祖不過泗上一亭長,而有天下;今歷年四百,氣數已盡,海內鼎沸。吾家四世三公,百姓所歸;吾欲應天順人,正位九五,爾眾人以為如何?」

由此可見,在群雄割據時期,不知道有多少英雄豪傑,皆為此玉璽而產生帝王之思,認為得此玉璽,就是上得天意,下得民心,可成帝王大業。

可是袁術萬萬想不到,他的一股強大的勢力,竟被曹操所破,全軍覆沒。所以這枚玉璽,便復歸漢獻帝。

「傳國玉璽」由漢獻帝傳至曹氏魏朝,司馬氏晉朝,歷經南朝:宋、齊、梁、陳的更迭,到大隋一統華夏,傳國璽遂入隋宮。公元618年,隋亡後蕭皇后攜皇孫楊政道及攜傳國璽遁入漠北突厥。

因此唐朝立國之初,是沒有傳國玉璽的,幸好於貞觀四年(公元630年),因蕭皇后攜皇孫回返中原,而國璽復歸李唐。隋唐兩代時「傳國玉璽」仍為統治者至寶。

可惜傳到五代十國時,曾經又在歷史上一度失蹤:

朱溫篡唐後,玉璽又遭厄運,後唐廢帝李從珂被契丹擊敗,持玉璽登樓自焚,玉璽至此下落不明。

直到北宋哲宗紹聖三年(公元1096年),在河南鄉挖地基蓋房時,竟挖出一玉印。經十多名翰林學士鑑定,為秦制傳國璽。

這一塊和氏璧重見天日之後,在大宋皇室代代相傳。可惜,在南宋滅亡之際,宋帝在元軍追擊下,這塊和氏璧於公元1279年,被陸秀夫背著宋帝昺,在崖山投海殉國之後,便在水中失蹤了!

另有一說,謂這塊「傳國璽」在靖康之亂時,金兵進入汴京後已經消失。關於這個和氏璧的下落如何,便無人知曉,據說傳國玉璽去了蒙古人手中。

自大元滅亡後,傳國玉璽曾經消失數百年。所以在明朝的時候,皇帝是並沒有傳國玉璽的。雖然在明弘治十三年,有人又發現傳國玉璽,不過,皇帝認為這不是真的。

有人說,明朝皇帝一直派兵攻打漠北蒙古,其主要目的就是要為了要回這塊傳國玉璽。

直到清初,大清重臣多爾袞,突然找回這塊玉璽……

天聰九年(1635年)二月,皇太極命多爾袞等率精兵萬人,前往招撫察哈爾部眾,先後招降林丹汗,林丹汗曾得到元朝傳國玉璽,將玉璽呈上多爾袞,獻給皇太極,群臣因而奏請皇太極上尊號稱帝,皆因為得到這一塊傳國玉璽,才有問鼎中原的膽量和信念。據說清宮中藏有一枚「受命於天既壽永昌」的玉璽,應該就是那一塊千古名玉「和氏璧」了!

和氏寶璧今何在

有人問,清朝之後,那一塊千古名玉去了那裡呢?是留在中國民間,還是去了外國呢?相信大家都很有興趣知道!

記得在上世紀的六七十年代,有人猜測是留在北京故宮博物院,也有人猜測是留在台灣國立故宮博物院,因為當時的兩岸領導人,都是認識貨之人。

曾經有人這樣假設,如果和氏璧一直留在北京故宮的話,那麼,蔣介石在撤退中國之前,應該已經將珍貴國寶運往台灣,包括和氏璧。

我亦曾參觀過台北國立故宮博物院,裏面最珍貴的故宮三寶是:〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉和〈毛公鼎〉,未見有和氏璧。那塊和氏璧去了那裡呢?

根據歷史文獻記載:

1924年11月,馮玉祥等人驅逐末代皇帝博儀出紫禁城時,警察總監張壁和鹿鍾磷等人,曾在宮中追索鑲金的傳國玉璽,可惜並沒有找到。

那麼,是否去了外國呢?相信是很有機會的。

自從鴉片戰爭之後,我們中國人在這百多年來,蒙受過無數苦難!例如在公元1860年英法聯軍攻入北京城,火燒圓明園,並在圓明園內洗劫了無數國寶!

到公元1900年(清光緒二十六年),又有八國聯軍攻陷北京城,進入紫禁城內掠奪大量國寶,包括英國、美國、日本、俄國、法國、德國、意大利、奧匈等國家,也被掠奪大量價國寶!

特別留意末代皇帝溥儀出宮之後,在抗日戰爭期間,日本在東三省,為末代皇帝培育傀儡政府[偽滿洲國],未知道當時那一塊和氏璧,是否還在溥儀手上?還是在他的太上皇手上呢?

由此可以想像,和氏璧去了外國的機會很大!

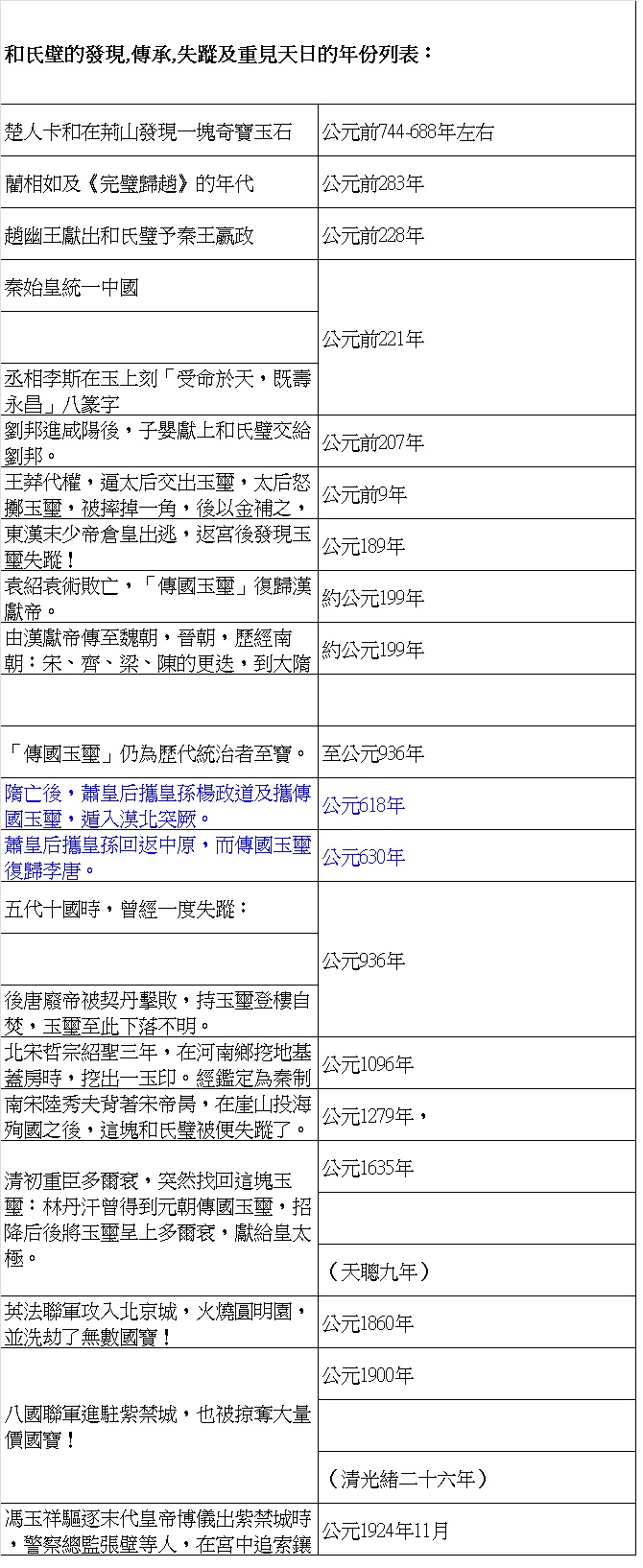

以下是和氏璧被發現的種種經歷,屢次遺失及尋回經過:

好消息:流落海外文物回歸祖国

最近北京中國文化博物館管理局宣佈,經過我國外交部的努力,與世界各國磋商,很多流落海外的珍貴文物,已經回返祖國,單單是,2019年度,已經收回幾百件流失海外的古代珍貴文物,包括:

1/ 今年3月北京國家文物局的新聞報告,美國方面已經同意,交還361件流失海外的中國古代文物。

2/ 關於火燒圓明院時,所遺失的十二生肖銅獸首像,在今年1月的新聞報告中宣告,已經尋回六件,包括:鼠、牛、虎、兔、豬、猴的生肖銅獸首!

3/ 意大利也同意交還中國古代文物二十件。

4/ 今年9月10日,北京國家文物局的新聞發佈會上公佈,中國與日本之間,通過外交關係,將流失海外的青銅鼎器[曾伯克父青銅器],共有八件,是春秋時代曾國貴族的寶鼎,已經歸還中國。

未知道這一塊和氏壁,是否也在海外呢?我們都在期待著,希望有一天,我們能夠解開這個謎。

無論如何,我們總希望這一塊聞名天下的稀世之寶,國之重器,能夠重現人間,予我們大開眼界,一睹和氏璧的風采!

最後,本人亦為和氏璧(傳國玉璽)而賦詩一首:

「秦昭王奪之不成,藺相如因此而名,

始皇帝刻字為秦,宋帝昺懷玉而殉!」