蘇秦與六國大封相

|

童三軍先生 香港知名的謎語專家,有 "謎語大王" 稱号,曾於許多不同的場合主持燈謎大會,如:<華員會就職典禮>、<辛亥革命百週年紀念>、<文娛會春茗>、<蓬瀛仙館春節聯歡>、<第一屆孔子學會成立典禮>、<少年警訊新春團拜>、<孔教學院敬老賀新春>等等活動等。童先生也是一位業餘作家,作品有包括: 包公奇案系列之《紫玉盃》 和《神農教》,此兩部中篇小說是特意借包公奇案介紹指紋破案的作品。其他作品尚有《軍裝警員瘦骨仙的艷遇》,短篇小說:《千禧年警察故事》。童先生對文化歷史有相當修養,今趟為本會撰寫生活達人的文化歷史專欄,以其生動文筆,獨特的見解,肯定會為我們帶來無限的樂趣,是值得我們去欣賞的。 |

《蘇秦與六國大封相》

傳統粤劇《六國大封相》

各位親愛的讀者,農曆新年快到了,傳統的粤劇戲班,常於新春節日上演《六國大封相》。原來自古以來,此劇在傳統上成為各個粤劇戲班的開台例戲,一直沿襲至今。因為這台戲的陣容鼎盛、功架十足、鑼鼓喧天、唱腔上都保留傳統粤劇原貌特色,故事內容很有勵志作用,而故事的主人翁,就是蘇秦!

此劇內容,是描述戰國時代,鬼谷子學生蘇秦,到六國游說合縱之計,目的是破壞秦相張儀連橫之計。為了保護六國不被強秦所侵,只有聯合六國力量,一起抗秦。可是六國諸侯各懐鬼胎,要六國合縱,共抗強秦,真的是談何容易啊!

由於蘇秦口才了得,受六國諸侯賞識,燕、韓、齊、趙、楚、魏都接受蘇秦的建議,決意聯合起來抵抗秦國,並將蘇秦封為六國國相,佩六國相印,故名「六國大封相」,一時光彩無人能及!

劇中出場人物眾多,歌頌了六國同心禦侮的精神。演出此劇也充份顯示粵劇藝人眾志成城、同舟共濟之精神。劇中展現了粵劇不同行當的唱腔和表演模式,台上的生旦凈丑,琳琅满目,唱唸做打,功架十足,劇中角色,各展所長,突顯出粵劇戲服的華麗,和演技上的多彩多姿,體現了粵劇音樂、鑼鼓的氣勢和特點,是粵劇史上一次卓越的創造。清人楊恩壽描述此劇“登場近百人,金碧輝煌,花團錦簇”。自此該劇成為粵劇開台首演的例戲,同時也被視為該台戲班人馬的總動員,陣容的大檢閱,戲服的大曬冷!

我也曾經在元朗八鄉欣賞過,果然氣勢非凡,令人難以忘懷。

《六國大封相》的排場

這台戲的出場人物,計有六國諸侯王、六國元帥、羅傘、推車、馬伕、公孫衍,蘇秦……

一開場,只見六大元帥,六國諸侯,逐一登場,在大鑼大鼓的陪襯下,將帥雲集,威風八面,盡展高貴華麗的舞台氣派!

戲中由魏國宰相獨白:

「老夫魏國黃門公孫衍,今有蘇秦先生,說和六國,擯秦有功,奉了大王之命,相邀列位賢王到來,商議封贈,大王臨朝,朝房恭候。」

魏國樑王獨白:

「孤家魏國樑王,坐鎮魏邦,可恨秦邦無道,屢屢欺藐我們六國,多感蘇秦先生,說和六國,本該封贈,只是孤家一人,不敢自為,故而相邀列位王侯到來,商議封贈,有請公孫卿。」

……大笛吹大開門,魏王迎接五國諸侯王,六國諸侯王列座。

又白:

「我想蘇秦先生,有經天緯地之才,本該拜他為六國都丞相……」

總 (白) :

「一人妙計安天下,萬載標名宇宙中。」

六國元帥,紛紛登場,由六馬伕持各國帥旗,隨主帥上。

魏國元帥(白) :

「今有蘇秦先生,遊說六國,伐秦有功,六國賢王,拜他為相,黃門大人,帶旨未到,我們身披戎裝,花台恭候。」

三幫花旦出,公孫衍傘手跳羅傘架。

武(白) :

「聽開讀詔曰,天生有道之君,地產棟樑之將,今有蘇秦,說和六國,擯秦有功,六國王侯,有旨下來,封蘇秦先生,為六國都丞相,其妻周氏,封為一品都夫人,父封為衛國公,母隨職,叔封為養老太師,嬸隨職,兄封為定遠侯,嫂隨職,其餘部下將官,論功行賞,聖旨讀罷,更衣謝旨。」

蘇秦:

「想俺蘇秦,自到魏邦而來。楚燕韓齊趙魏,六國王侯,被俺蘇秦,說和罷兵,伐秦有功,封為六國都丞相,好比甚的而來;好一似枯木逢春花再開。六國之中棟樑才;駟馬高車轉家來。一家人笑顏開;駟馬高車也,今日裡駟馬高車也,方顯得胸中有、有大才,奇哉。」

尾聲: 「滿皇都,齊喝彩;識英才,烈烈轟轟遍九垓。

蘇秦便換了貂蟒相袍,威風凜凜地在台上亮相。

史記中的蘇秦

《六國大封相》一劇,乃是近代著名戲曲作家劉華東所著。由於他是清嘉慶六年(1801)舉人,他的作品是有史記作為藍本的,蘇秦的一生,可以簡述如下:

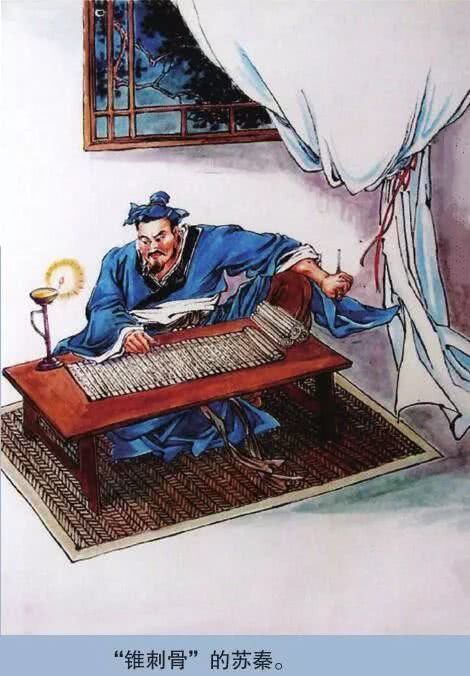

蘇秦(?-前284年),字季子,東周洛陽人,與張儀同出自鬼谷子門下,跟隨鬼谷子學習縱橫之術。學成後,外出遊歷多年,潦倒而歸,兄嫂、弟妹、妻妾見其狼狽相,都私下譏笑他。他暗自慚愧,就閉門不出,伏案而鑽研《陰符經》。下了一整年的功夫,求得真締,找到竅門所在,便激動地說:

「就憑這些足可以游說當代的國君!」

他開始游說列國,被燕文公賞識,出使趙國。蘇秦到趙國後,提出合縱六國以抗秦的戰略思想,並最終組建合縱聯盟,任「縱約長」,兼佩六國相印,使秦十五年不敢出函谷關。

但在《六國大封相》故事情節,只是歌頌他一朝得志後的風光,並沒有講述他在窮途潦倒時候的苦況。

如果從劇本內容分析,這一齣戲目的,就是要滿足觀眾的心理需要,尤其是讀書人: 單憑一份建議書,湊合六國抗秦,即可飛黃騰達,身穿貂錦袍,授予六國相印!

其實這個建議,說不得是什麼驚天偉才,無須一介書生來教路,三歲孩童亦通曉,六國諸侯王,又怎會不知道呢?講到一介書生能參政,乃是遙不可及的夢想;至於六國大封相,更是痴心夢想!

所以在《六國大封相》一劇中,蘇秦也自謙地說:

「臣有什麼功勞,游說六國,皆因是小微臣三寸舌頭!」

《史記·蘇秦列傳》原文:

蘇秦者(?-前284年),東周雒陽人也。東事師於齊,而習之於鬼谷先生。

出游數歲,大困而歸。兄弟嫂妹妻妾竊皆笑之……蘇秦聞之而慚,自傷,乃閉室不出,出其書遍觀之……於是得周書陰符,伏而讀之。期年,以出揣摩,曰:「此可以說當世之君矣。」

求說周顯王,弗信。乃西至秦,說惠王,又弗用。

……乃去游燕,說燕文侯曰:「燕東有朝鮮、遼東,北有林胡、樓煩,西有雲中、九原,南有嘑沱、易水,地方二千餘里,帶甲數十萬,車六百乘,騎六千匹,粟支數年。南有碣石、鴈門之饒,北有棗栗之利,民雖不佃作而足於棗栗矣。此所謂天府者也。夫安樂無事,不見覆軍殺將,無過燕者。大王知其所以然乎?夫燕之所以不犯寇被甲兵者,以趙之為蔽其南也。秦趙五戰,秦再勝而趙三勝。秦趙相斃,而王以全燕制其後,此燕之所以不犯寇也。且夫秦之攻燕也,踰雲中、九原,過代、上谷,彌地數千里,雖得燕城,秦計固不能守也。秦之不能害燕亦明矣。今趙之攻燕也,發號出令,不至十日而數十萬之軍軍於東垣矣。渡嘑沱,涉易水,不至四五日而距國都矣。故曰秦之攻燕也,戰於千里之外;趙之攻燕也,戰於百里之內。夫不憂百里之患而重千里之外,計無過於此者。是故願大王與趙從親,天下為一,則燕國必無患矣。」

文侯曰:「子言則可,然吾國小,西迫彊趙,南近齊,齊、趙彊國也。子必欲合縱以安燕,寡人請以國從。」

於是資蘇秦車馬金帛以至趙。而奉陽君已死,即因說趙肅侯曰:「天下卿相人臣及布衣之士,皆高賢君之行義,皆願奉敎陳忠於前之日久矣。雖然,奉陽君妒而君不任事,是以賓客游士莫敢自盡於前者。今奉陽君捐館舍,君乃今復與士民相親也,臣故敢進其愚慮……今大王與秦,則秦必弱韓、魏;與齊,則齊必弱楚、魏。魏弱則割河外,韓弱則效宜陽,宜陽效則上郡絕,河外割則道不通,楚弱則無援。此三策者,不可不孰計也。夫秦下軹道,則南陽危;劫韓包周,則趙氏自操兵;據衞取卷,則齊必入朝秦。秦欲已得乎山東,則必舉兵而嚮趙矣。秦甲渡河踰漳,據番吾,則兵必戰於邯鄲之下矣。此臣之所為君患也……

……乃西南說楚威王曰:「楚,天下之彊國也;王,天下之賢王也。西有黔中、巫郡,東有夏州、海陽,南有洞庭、蒼梧,北有陘塞、郇陽,地方五千餘里,帶甲百萬,車千乘,騎萬匹,粟支十年。此霸王之資也。夫以楚之彊與王之賢,天下莫能當……夫秦,虎狼之國也,有吞天下之心。秦,天下之仇讎也……楚王曰:「寡人之國西與秦接境,秦有舉巴蜀并漢中之心。秦,虎狼之國,不可親也。」……寡人臥不安席,食不甘味,心搖搖然如縣旌而無所終薄。今主君欲一天下,收諸侯,存危國,寡人謹奉社稷以從……

於是六國從合而并力焉。蘇秦為從約長,并相六國。

北報趙王,乃行過雒陽,車騎輜重,諸侯各發使送之甚衆,疑於王者。周顯王聞之恐懼,除道,使人郊勞。蘇秦之昆弟妻嫂側目不敢仰視,俯伏侍取食。蘇秦笑謂其嫂曰:「何前倨而後恭也?」

……蘇秦既約六國從親,歸趙,趙肅侯封為武安君,乃投從約書於秦。秦兵不敢闚函谷關十五年。

這篇列傳以蘇秦為政壇說客,始以「連橫」游說秦惠王,失敗,轉而以「合縱」游說六國,聯盟抗秦,六國拜蘇秦為丞相,歃血於洹水之上,功成名就,佩帶六國相印,顯赫一時,為縱橫家傑出的代表人物。

他游說成功的關鍵在於:通過對天下大勢的正確分析,曉以利害,誘之以利,合作共贏。 蘇秦游說六國,以趙為主,以合縱相親為目的。針對不同對象,順應其心意,指陳其利害,或激或勵,或羞或誘,成竹在胸,使六國合縱締約,足見蘇秦游說之功效。

對《六國大封相》的存疑

近年來,有人提出對《六國大封相》的歷史存疑,因為一個人不可能成為六國諸侯王的丞相!

根據近代歷史學分析,並沒有六國諸侯聯合攻秦的紀錄,只有五國攻秦的記載,比較著名的有三次:

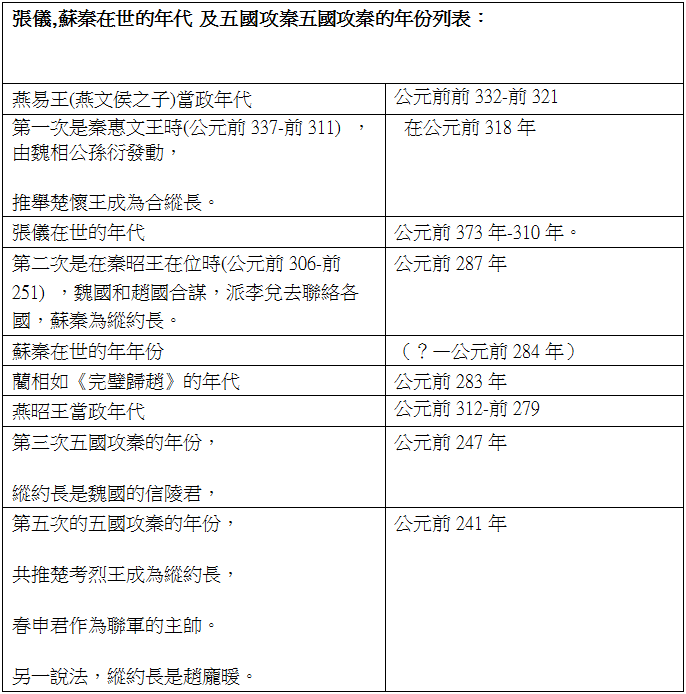

第一次是秦惠文王當政時期,在公元前的318年,魏相公孫衍(即犀首),發動了東方五國去攻秦,包括魏、趙、韓、燕、楚,一起合縱攻秦,還推舉了楚懷王成為了合縱長。可是楚國和燕國,因為暫時受到秦國的威脅不大,所以他們態度消極,心存觀望的僥倖。僅僅是魏、趙、韓三國出兵。聯軍攻打到函谷關的時候,被秦軍大舉擊退了。所以第一次五國攻秦失敗。

公孫衍是魏國人,是戰國時期著名的政治家和外交家,也是厲害的軍事家,他和張儀是政治對手。公孫衍曾經歷仕過秦國和魏國、韓國。後來秦國重用張儀,被張儀逼走的公孫衍入魏國,原本幫助秦國「連橫」的公孫衍,轉為向魏王鼓吹「合縱」,共同抗擊秦國。

因為秦國的咄咄逼人,採用強勁的東進政策,所以令東方的各國生畏,準備要五國攻秦,於是紛紛支持了公孫衍的「合縱」策略。公孫衍想用合縱之術,消滅秦國,怎知五國之間互相猜忌,各有所圖,以致於最後計劃慘敗。

這個時候的蘇秦,尚未在政壇冒起,所以鼓吹合縱共同抗秦的,不可能是蘇秦,更不可能五國攻秦的縱約長,遑論什麼六國大封相呢?

第二次是在秦昭王在位時,在公元前287年的時候,魏國和趙國合謀,派李兌去聯絡各國,準備一起反秦。著名合縱的鼓吹者蘇秦,鼓吹其他國家共同反秦,使天下的人「愛齊而憎秦」。秦國為了破壞五國的聯盟,主動去取消了帝號。這一次的五國攻秦,以秦國歸還一部分土地作為代價,而化解了這次戰爭。

第三次也是在秦昭王時期,公元前247年,這次的縱約長是魏國的信陵君,魏和趙,韓和楚,以及燕國,這五國又重新組成了聯軍,由信陵君魏無忌,指揮各國進攻秦,在河外地區大敗了秦軍,並尾追到了函谷關之後撤軍。由此,這次的合縱攻秦獲得了勝利。由於各國的利害關係不同,所以五國攻秦之戰的各種聯盟,是無法持久的。這也促進了秦國的強大,所以秦國在後來統一了六國,

五國攻秦一共有五次,以上是比較著名的三次。

最後一次五國攻秦,是在公元前241年,趙、楚、魏、韓、燕五國,共推楚考烈王成為五國的縱約長,春申君作為聯軍的主帥,五國一起攻打秦國。當五國聯軍攻打到了函谷關的時候,秦軍發動出擊,將諸侯的聯軍節節敗退,五國無功而返。從此以後,六國更加無法去抵禦秦國。

蘇秦之異說及歷史考證

近代有學者從考古學上的新發現,認為蘇秦活躍於張儀死後,《史記》關於蘇秦用計讓張儀入秦的記載有誤,與張儀的連橫同時對峙的,應為公孫衍的合縱,並非蘇秦的合縱。

1973年在長沙馬王堆漢墓出土帛書,經過整理後,定名為《戰國縱橫家書》,共27章,全書分三部分,第一部分十四章,是蘇秦的書信和談話,其中8篇和《史記》有共通之處、10篇和《戰國策》有共通之處。據考證,蘇秦死於公元前284年,張儀死於公元前310年。那麼,與張儀的連橫同時對峙的,可能為公孫衍(即犀首)的合縱。

關於蘇秦的生平,近代有部份觀點主張,及史跡人物,與《史記》、《資治通鑑》有所不同:

一、蘇秦沒有用計讓張儀入秦;

二、蘇秦所見的是燕昭王、而非燕易王向齊國討回十座城池;

三、《史記》中蘇代和蘇厲的功績,應為蘇秦別名。

根據出土文獻的考據結果,蘇秦的生平可能是這樣的:

他少年從師於齊,伏案苦讀《太公陰符之謀》。燕昭王即位後,以前國遭喪亂,為了圖強雪恥,大力招攬賢者。蘇秦在這時自周前往燕國。他為燕昭王建立的第一件功勞,是游說齊宣王歸還了因燕喪所奪取的十城。燕國送質子到齊國,蘇秦為使,此時為齊湣王七年(前294年),齊國國政由孟嘗君主持。蘇秦在齊,頗受善待,與孟嘗君友好,後返回燕國。前292年,齊、趙、秦三國鼎立,竭力爭奪宋國土地時,蘇秦向燕昭王獻策,企圖藉助秦、趙之力攻破齊國,由他作為燕的特使派到齊國,以助齊攻宋為名,做間諜工作而達到破齊的目的。蘇秦向燕昭王保證自己「信如尾生」,保證自己按密約行事,守信到死。後來蘇秦成功離間齊、趙關係,齊滅宋而國力大損,以至引起五國合縱伐齊。當樂毅破齊之時,蘇秦遭齊湣王判以反間之罪而車裂於市。

總結

從上述的歷史年表所列,第一次五國攻秦的年份是公元前318年,由魏相公孫衍發動;第二次是公元前287年,蘇秦為縱約長。由於兩者相距31年,所以蘇秦與魏相公孫衍,是不同年代的人,基本上沒有同場會面的可能,但在《六國大封相》的劇中,兩人在台上互禮讓,乃是戲曲橋段的「誇飾法」,不能與歷史事實相提並論!

最後,本人亦為蘇秦先生而賦詩四首:

其一:

曾經學道鬼谷子,同窗好友是張儀,

游說諸侯抗暴秦,六國封相天下知!

其二:

曾學鬼谷子,破解陰符經,區區一書生,封為六國相!

其三:

學道鬼谷子,深酣陰符經,六國大封相,一語天下驚,!

其四:

習於鬼谷門下,曾與張儀同窗,

才華一朝盡顯,名揚六國封相!