越王勾踐 卧薪嘗膽

|

童三軍先生 香港知名的謎語專家,有 "謎語大王" 稱号,曾於許多不同的場合主持燈謎大會,如:<華員會就職典禮>、<辛亥革命百週年紀念>、<文娛會春茗>、<蓬瀛仙館春節聯歡>、<第一屆孔子學會成立典禮>、<少年警訊新春團拜>、<孔教學院敬老賀新春>等等活動等。童先生也是一位業餘作家,作品有包括: 包公奇案系列之《紫玉盃》 和《神農教》,此兩部中篇小說是特意借包公奇案介紹指紋破案的作品。其他作品尚有《軍裝警員瘦骨仙的艷遇》,短篇小說:《千禧年警察故事》。童先生對文化歷史有相當修養,今趟為本會撰寫生活達人的文化歷史專欄,以其生動文筆,獨特的見解,肯定會為我們帶來無限的樂趣,是值得我們去欣賞的。 |

各位親愛的讀者,今日介紹的是越王勾踐,他是中國歷史上一個響噹噹的人物,尤其是卧薪嘗膽的故事,早已膾炙人口。

曾經有人說,他是春秋五霸之一,未知道大家還記得春秋五霸是誰嗎?一般的中小學教科書是指:齊桓公、晉文公、秦穆公、宋襄公、楚莊王,並沒有越王勾踐在內?不過,可能大家都忘記了,除了以上五霸,到了春秋末期,還有吳越爭霸。那麼,在整個春秋時期,豈不是總共有七個霸主!這到底是怎的一回事呢?

春秋五霸之爭論

中國古代史的「春秋五霸」究指哪五人?原來史學界一直眾說紛紜,自古迄今兩千年來,歷史上有十幾種不同的講法,人頭多達十五個。以下是史籍文獻的記載:

《左傳》、《史記》:齊桓公、晉文公、秦穆公、楚莊王、宋襄公。

《孟子•告子下》:齊桓公、晉文公、宋襄公、秦穆公、楚莊王。

《白虎通義》:齊桓公、晉文公、秦穆公、楚莊王、吳王闔閭

《漢書註•諸侯王表》:齊桓公、晉文公、秦穆公、宋襄公、吳王夫差。

《荀子•王霸》:齊桓公、晉文公、楚莊王、吳王闔閭、越王勾踐。

《辭通》:齊桓公、晉文公、秦穆公、楚莊王、鄭莊公。

《四子講德論》:齊桓公、晉文公、秦穆公、楚莊王、越王勾踐。

《鮚崎亭集外編》:齊桓公、晉文公、晉襄公、晉景公、晉悼公。

《史記索隱》(唐代司馬貞) :齊桓公、晉文公、秦穆公、楚莊王和宋襄公。

春秋五霸,一般是指春秋時期參與爭霸的最具代表性的五人,各類史家、學者的看法也不盡相同。自周平王東遷之後,會盟爭伐者約十四國,諸侯盟會四百五十餘次,如果按照會盟諸侯者稱霸,那稱霸者不止五個。而如果是要周天子冊封為“伯”的才算的話,則只有齊桓公、晉文公、越王勾踐這三個,湊不夠五霸之數。

“五霸”一詞首見於《左傳》。無論如何,齊桓公是中國歷史上的第一個霸主,而越王勾踐是春秋時期最後一個霸主,此後發生韓、趙、魏三家分晉,便從春秋時代,邁入七雄爭霸的戰國時代!

南方小國的崛起

春秋末期,吳越兩國,原本都是南方小國,根本無力與強大的楚國対衡。楚國自楚莊王稱霸之後,連周天子都忌他三分,中原各國除晉、齊、魯之外,盡尊楚莊王為霸主,楚國先後吞拼45個弱小的諸侯國。其後楚靈王滅蔡為縣,把許、胡、沈、道、房、申的公族遷到楚國的腹地,到了楚平王的時代,仍有很強大的實力,很多南方小國都受楚國的威脅。

至於吳國之所以崛起,是由於吳王闔閭慧眼識英雄,收容了伍子胥,他是一個從楚國逃難而來的軍事奇才,肯為吳國建設水利工程,訓練水師,那小小的吳國,才有軍事實力,敢與強大的楚國爭天下!

後來越國之所以崛起,也就是得到兩個從楚國走過來的軍事政治奇才:范蠡、文鍾,令到小小的南方越國強大起來,才敢同吳國爭霸。

越王勾踐生平

越乃古代越人所建之國,越王允常時其國漸強,楚見南方吳國之崛起,並受其威脅,乃聯越以制吳。當越王允常傳位予勾踐(公元前497-465年)即位不久,吳王闔廬於公元前496年,乃趁機興師伐越,不料,被勾踐奇兵突破,大敗吳師,吳王闔廬中箭死。伍子胥扶助吳王夫差登基,兩年後,吳王夫差攻破越都,勾踐被迫屈膝投降,並隨夫差至吳國為奴,侍奉吳王,受盡屈辱。後獻上美女西施,勾踐被赦歸國。

勾踐自戰敗以後,時刻不忘會稽之恥,日日臥薪嘗膽,反躬自問『汝忘會稽之恥邪?』。他重用范蠡、文種等賢人,經過『十年生聚,十年教訓。』使越之國力漸漸強大起來,幸好此際吳王對此未有警覺。

公元前482年,吳王夫差為參加黃池之會,精銳盡出,僅使太子和老弱守國。越王勾踐遂乘虛而入,攻入吳都姑蘇,大敗吳師,殺吳國太子。夫差倉卒與晉定盟而返,連戰不利,不得已而與越議和。公元前473年,越軍再次大破吳國,吳王夫差被圍困在吳都西面的姑蘇山上,求降不得而自殺,吳亡。越王勾踐既平吳,聲威大震,乃步吳之後塵,以兵渡淮,會齊、宋、晉、魯等諸侯於徐州(今江蘇省徐州市),周天子使人命勾踐為『伯』(霸),確定了霸主的地位。越王將吳國所侵佔的土地,歸還給楚國、宋國、魯國。時『越兵橫行於江、淮東,諸侯畢賀,號稱霸王』。但這時春秋時代行將結束,霸政趨於尾聲,勾踐實乃春秋末期最後的一個霸主。

當勾踐剛剛滅吳稱霸,其手下最大之功臣范蠡被封上將軍,然范蠡深知『大名之下難久居』、『久受尊名不祥』,故功成立即隱退,『自與其私徒屬乘舟浮海以行,終不反』。傳其改名陶朱公,後以經商而致富。

范蠡曾遣人致書文種,謂『飛鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王為人長頸鳥啄,可與共患難,不可與共樂,子何不去?』文種未能聽從,不久果被勾踐賜劍自殺。

《史記--越王句踐世家》原文

越王句踐,其先禹之苗裔,而夏后帝少康之庶子也。封於會稽,以奉守禹之祀……後二十餘世,至於允常。允常之時,與吳王闔廬戰而相怨伐。允常卒,子句踐立,是為越王。

元年,吳王闔廬聞允常死,乃興師伐越。越王句踐使死士挑戰,三行,至吳陳,呼而自剄。吳師觀之,越因襲擊吳師,吳師敗於檇李,射傷吳王闔廬。闔廬且死,告其子夫差曰:「必毋忘越。」

三年,句踐聞吳王夫差日夜勒兵,且以報越……吳王悉發精兵擊越……越王敗……乃卑辭厚禮以遺之……膝行頓首曰:「君王亡臣句踐使陪臣種敢告下執事:句踐請為臣,妻為妾。」吳王將許之……於是句踐以美女寶器令種閒獻吳太宰嚭。嚭受,乃見大夫種於吳王。種頓首言曰:「願大王赦句踐之罪,盡入其寶器……」吳王將許之。子胥進諫曰:「今不滅越,後必悔之。句踐賢君,種、蠡良臣,若反國,將為亂。」吳王弗聽,卒赦越,罷兵而歸。

…….吳既赦越,越王句踐反國,乃苦身焦思,置膽於坐,坐臥即仰膽,飲食亦嘗膽也。曰:「女忘會稽之恥邪?」身自耕作,夫人自織,食不加肉,衣不重采,折節下賢人,厚遇賓客,振貧弔死,與百姓同其勞。欲使范蠡治國政,蠡對曰:「兵甲之事,種不如蠡;填撫國家,親附百姓,蠡不如種。」於是舉國政屬大夫種,而使范蠡與大夫柘稽行成,為質於吳。二歲而吳歸蠡……大夫逢同諫曰:「國新流亡,今乃復殷給,繕飾備利,吳必懼,懼則難必至。且鷙鳥之擊也,必匿其形。今夫吳兵加齊、晉,怨深於楚、越,名高天下,實害周室,德少而功多,必淫自矜。為越計,莫若結齊,親楚,附晉,以厚吳。吳之志廣,必輕戰。是我連其權,三國伐之,越承其弊,可克也。」句踐曰:「善。」

……居三年,句踐召范蠡曰:「吳已殺子胥,導諛者眾,可乎?」對曰:「未可。」至明年春,吳王北會諸侯於黃池,吳國精兵從王,惟獨老弱與太子留守。句踐復問范蠡,蠡曰「可矣」。乃發習流二千人,教士四萬人,君子六千人,諸御千人,伐吳。吳師敗,遂殺吳太子。吳告急於王,王方會諸侯於黃池,懼天下聞之,乃祕之。吳王已盟黃池,乃使人厚禮以請成越。越自度亦未能滅吳,乃與吳平……。

越王勾践的成功之道

越王勾踐之所以能夠反敗為勝,全賴他的忍耐,和他的善于用人之道。他有兩個好助手,一個范蠡,一個文種,為他打點一切。

當越王勾踐,被吳王夫差俘虜之後,他肯放下帝王的身段,忍辱偷生,由此可見他的耐力驚人!

另一方面,他行了兩計:美人計和反間計。

反間計是收買吳國太宰伯嚭,給他不少好處,肯為勾踐講好話,勾踐才得逃過被殺的可能!

美人計是獻上美女西施,以美色麻木其鬥志,轉移其視線,消除了他的介心和敵意。

結果,這兩條計都非常奏效!能夠釋放越王勾踐回國,估計是美人計之功。至於中傷伍子胥將軍,令吳王夫差自毀長城,就是反間計之功勞,因為太宰嚭為了自己上位,是不惜一切的。

對於勾踐而言,全靠這兩條計謀的成功,他才有機會去報仇雪恨,不但復國,且能稱霸一時。

自勾踐被釋放回國後,便開始他的鴻圖大計,準備復仇。這就是成語所說的「十年生聚,十年教訓!」這十年間,整個越國都進步了不少,成語故事的「卧薪嘗膽」,就是描述他十年來的艱苦歷程。

關於臥薪嘗膽之考證

作為勵志的故事,越王勾踐的“卧薪嘗膽”可謂家喻戶曉。可是,關於卧薪嘗膽的傳說,歷史上向來頗有爭議!

《左傳》記述越王勾踐的事跡,並沒有提過他有卧薪嘗膽之事。《國語》中的《吳語》和《越語》,也記載了不少吳越爭霸的情景,也沒有卧薪嘗膽的敘述。即便是在後來司馬遷的《史記》中,也僅記載了勾踐“嘗膽”的情節,也沒提及“卧薪”之事。直到唐代,大詩人杜甫在《壯游》詩中曾有“枕戈億勾踐”之句,也沒有卧薪嘗膽之說。

但後來卻有了“卧薪嘗膽”的傳說,這是怎麼回事呢?原來“卧薪嘗膽”一詞是北宋蘇東坡“發明” 的。蘇軾曾寫過一篇散文《擬孫權答曹操書》。文中有言:「僕受遺以來,卧薪嘗膽….。」蘇軾在文中說,孫權給曹操寫了一封信,說自己不想屈從於對方,並言明自己在江東勵精圖治,“卧薪嘗膽”。這大概是這個詞語在古代文獻中的「首次出現」,蘇軾也沒有提及與勾踐之事有關。所以越王勾踐卧薪嘗膽之說,並非史實,不能盡信。

分析吳越爭霸成敗的原因:

如果從管仲的「人才論」來分析吳越的興亡,可以這樣說:

吳國之所以有能力攻打楚國,皆因吳王闔閭從楚國得到了一個軍事奇人伍子胥,他還是一個懂得開渠鑿河的水利專家,另有一個從齊國過來的兵法家孫武子。

至於吳國的衷亡,皆因吳王夫差殺了伍子胥,令到吳國人才凋零,才招致滅亡的命運。吳王夫差自從戰勝越國後,沉迷於西施的美色,過著驕奢淫逸的生活。他又狂妄自大,四處興兵打仗,一意孤行。這時的吳國,貌似強大,實際上已經是走下坡了。

越國之所以崛起,也全靠從楚國來了兩個好幫手:范蠡和文種。勾踐派文種管理國家政事,范蠡管理軍事,自己親自到田裡與老百姓一起幹活,以激勵士氣,經過十年的艱苦奮鬥,越國終於兵精糧足,轉弱為強。

同樣道理,越國之所以衰敗,也是因為越王勾踐殺了文種,而范蠡也離他而去,令到越國人才凋零。當勾踐在世的時候,仍能撐得住,還有一番作為,但到他去世之後,越國便很快就衰落了。由此證明,一個人才的取捨,足以影響一個國家的命運,而吳越爭霸的始末,就是一個最好的例証。正如齊國政治家(春秋初期)管仲所言:「夫爭天下者,必先爭人!」

如果從外交層面來分析吳越的興亡,越王勾踐在外交方面做得很好,除了拉攏附近小國,而且與吳國為敵的楚國建立姻親關係。

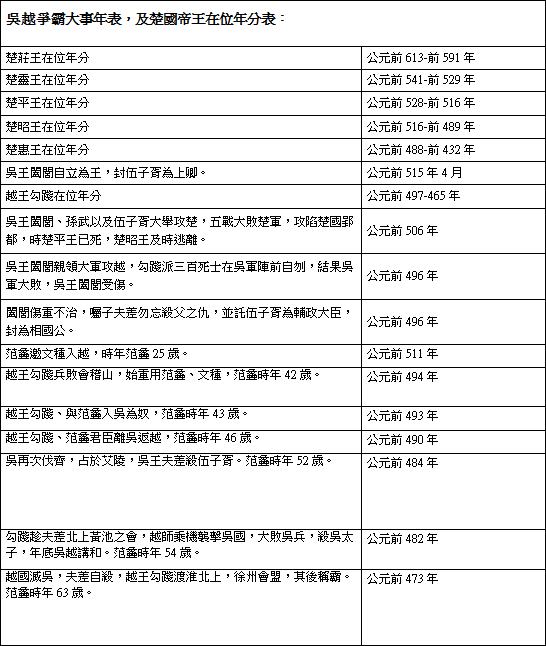

翻查歷史,原來勾踐之女嫁予楚昭王為后。楚昭王登位15年,傳位給他的兒子楚惠王,而惠王正是勾踐的外孫!原來楚國與越國的關係,早在楚平王與越王允常時已經開始,楚國是有心輔助扶植越國,去對負吳國。(請看年分表)

若果從新式軍事設施和武器的發明,來分析吳越爭霸,可以這樣說:

吳國有伍子胥,懂得開溪鑿渠的技巧,又訓練水師,借水師之利,突然從太湖殺出一支水軍,攻打楚國,殺他一個措手不及。

不過,任何新式軍事設施和武器的發明,只能有利於一時,並不能保障永久有利。例如:運河的開鑿初期,最有利的當然是吳國,因為熟悉地形,能夠運用自如。好像伍子胥所建的胥江,及後所建的邗江,對於吳國的軍事實力大大提升了,再加上由孫武子的相助,所以能夠成功擊敗強大的楚國。不過,日久之後,其他國家也可以借用這條水道來運兵運糧,以及攻城略地。

同理,越國之所以強大,皆因勾踐有了范蠡。據說古代的石砲(不是火炮,是石字旁的一種投石機),是由范蠡研製發明的。自古以來,所有戰爭勝負的關鍵,都與武器的發明有關。越國有了這種新式武器,在戰場上當然是無往而不利。

有人說,石砲就是象棋中的【車馬砲】,可見范蠡的發明,在古代已經非常流行,成為戰陣上的必備軍用設施!估計范蠡發明的投石機,很快就被其他國家學會了,仿製了,

從范蠡的石炮發明,和春秋最後一霸的出現,正好象徵春秋時代的結束,和戰國時代的開始,因為日後國與國的之間的戰爭,會變得更為激烈!

最後,本人亦為越王勾踐而賦詩一首:

「十年艱苦熬出頭,一雪前恥報國仇,

全賴范蠡與文種,大敗夫差會諸侯!」